Wie gelingt es Vogelschwärmen, sich ohne Anführer synchron zu bewegen? Und wieso entsteht ein Stau ganz ohne erkennbaren Auslöser? Multi-Agent-Systeme liefern dafür eine technische Erklärung: Viele autonome Agenten folgen einfachen lokalen Regeln, deren Zusammenspiel zu koordiniertem Verhalten führt. Das Wissen über die Emergenz solcher Systeme befähigt zur Entwicklung von KI-Systemen, die sich selbst organisieren, dynamisch auf veränderte Bedingungen reagieren und ohne explizite Programmierung das gewünschte Verhalten autonom realisieren – sei es im Verkehrsfluss, in der Energieverteilung oder in Roboterschwärmen.

Teamwork auf digital: Wie Agenten zusammenarbeiten

Multi-Agent-Systeme (MAS) bilden das theoretische und praktische Fundament verteilter und kollektiver Intelligenz. Ihre Stärke liegt in der Fähigkeit, allein durch lokale Wahrnehmung, Interaktion und Kooperation autonomer Agenten ein global kohärentes Verhalten zu erzeugen. Diese sogenannte Emergenz ermöglicht MAS die Modellierung komplexer, dynamischer und adaptiver Systeme, wie sie in natürlichen Phänomenen (z. B. Vogelschwärme, Ameisenkolonien, Verkehrsfluss) auftreten und in technischen Anwendungen (z. B. Roboter- und Drohnenschwärme, Smart Grids oder Verkehrssteuerung) simuliert werden [1].

Ausschlaggebend für die Effizienz von Multi-Agent-Systemen ist die systematische Koordination und Kommunikation der einzelnen Agenten. Neben der höheren Leistungsfähigkeit und Komplexität von MAS, führt die Aufteilung großer Prozesse auf viele kleinere, spezialisierte Agenten zudem zu einer besseren Skalierbarkeit und Reduktion des Hardwarebedarfs. Auf diese Weise tragen multi-agentische Systeme nicht nur zu höherer Leistungsfähigkeit und Anwendungsbreite bei, sondern unterstützen auch eine nachhaltigere und zukunftsorientierte Nutzung von KI-Technologien [2].

Technischer Hintergrund

Die Basis von MAS bildet ein Kollektiv aus vielen einzelnen Agenten mit bestimmten Charaktereigenschaften, die in einem Netz mit integrierten Tools, Datenbanken, APIs o.Ä. agieren, um Input adäquat zu verarbeiten und gewünschten Output zu generieren. Dabei können MAS aus homogenen oder heterogenen Agenten bestehen, die zentral oder dezentral gesteuert werden und über kooperative oder kompetitive Interaktionsformen zu einem gemeinsamen Ziel beitragen [3].

Agententypen

Während identische (homogene) Agenten durch Parallelisierung von Prozessen eine effiziente, schnelle und robuste Verarbeitung ermöglichen, bilden heterogene Agenten ein kooperatives System mit klarer Rollenverteilung und Spezialisierung. Wie stark der Einfluss jedes Agenten auf das Gesamtsystem ist, hängt in dem Fall an der Art und Weise der Kommunikation und den individuellen Berechtigungen [2].

Koordination

In zentralisierten Systemen existiert eine übergeordnete Instanz – ein Hauptagent oder globales Kontrollmodul –, das die Entscheidungen aller Sub-Agenten steuert oder koordiniert. Die hierarchische Struktur ermöglicht eine klare Aufgabenverteilung und übersichtliche Zielverfolgung unter anderem durch Feedbackschleifen, ist jedoch anfällig für Ausfälle des zentralen Akteurs. Zudem ist die Skalierbarkeit stark eingeschränkt, da alle Informationsflüsse über einen gemeinsamen Knotenpunkt laufen.

Dezentralisierte Systeme hingegen besitzen keinen zentralen Entscheidungsträger. Alle Agenten haben denselben Einfluss auf das System, wodurch das globale Verhalten emergent aus der Vielzahl lokaler Interaktionen entsteht. Jeder Agent handelt basierend auf der individuellen Wahrnehmung seiner direkten Nachbarschaft bzw. Veränderungen in der Umgebung. Diese Form der Selbstorganisation führt zu einer höheren Robustheit, Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit, da das System auch bei Ausfällen einzelner Komponenten in Summe funktionsfähig bleibt.

Darüber hinaus existieren hybride Formen der Dezentralisierung wie Koalitionen, Teams oder Föderationen, die sich an menschlichen Gesellschaftsformen orientieren, in der Praxis jedoch meist eine untergeordnete Rolle spielen [3].

Interaktion

Die Interaktion zwischen Agenten oder zwischen Agenten und integrierten Softwareapplikationen kann entweder kooperativ oder kompetitiv erfolgen. Bei kooperativen Szenarien arbeiten die Agenten zusammen, tauschen Informationen aus und koordinieren ihre Handlungen, um ein gemeinsames Ziel effizient zu erreichen.

In kompetitiven Szenarien verfolgen die Agenten individuelle oder teilweise widersprüchliche Ziele, wodurch Wettbewerb um Ressourcen oder Prioritäten entsteht. Vorteile Interaktionsstrategie liegen in der erhöhten Robustheit, Effizienz und Stabilität des Gesamtsystems, die aus den konträren oder sogar adversarialen Handlungsstrategien der Agenten emergieren. Das Konzept geht auf die Spieltheorie zurück, in der die individuelle Nutzenmaximierung jedes Akteurs als Grundlage kollektiver Gleichgewichtszustände – etwa in Form des Nash-Gleichgewichts – betrachtet wird [4].

Unabhängig von der gewählten Interaktionsform führt das Zusammenspiel der Agenten in der Regel zu einer gemeinsamen Lösung oder einem konsolidierten Systemverhalten. Dabei kann das Gesamtsystem emergente Eigenschaften zeigen, die über die Fähigkeiten einzelner Agenten hinausgehen, und sich flexibel an veränderte Bedingungen anpassen [5].

Kommunikation

Das verbindende Element in allen Multi-Agent-Systemen ist die Kommunikation zwischen den Agenten. Diese unterscheidet sich abhängig von den Aufgaben der Agenten (Master, Peer, Slave) sowie der zugrundeliegenden Architektur. Während in den meisten Systemen der Informationsaustausch essentiell für die Koordination ist, gibt es auch MAS, die ohne direkte Kommunikation auskommen und nur durch die Positionierung in der Umgebung agieren oder aber bei Synchronisation zu einem großen Superagenten werden. In komplexen Real-World MAS wird der Austausch über Zustände, Ziele und Aktionen kontinuierlich durch eine Agentenkommunikationssprache (Agent Communication Language, ACL) gewährleistet. Diese basiert auf einer gemeinsamen Ontologie und einheitlichen Semantik, sodass übermittelte Nachrichten, insbesondere explizite Kommunikationsakte – in jedem Kontext und für alle Agenten dieselbe Bedeutung haben. Im Laufe der Zeit haben sich einige Sprachen entwickelt, die auch in MAS genutzt werden. Die Basis für aktuelle Sprachprotokolle wie XML oder Konzepte des semantic Web, bildet KQML (Knowledge Query and Manipulation Language): Die erste und einfachste künstliche Sprache, die mit integrierten Performativen wie ACHIEVE, ADVERTISE, BROKER, REGISTER und TELL verfügt und damit definiert, wie Agenten Anfragen stellen, Informationen austauschen oder Koordinationsaufgaben initiieren können [6].

Anwendungsfälle

In der Praxis finden sich alle Formen der Systemorganisation und Interaktivität. Dennoch werden Multi-Agent-Systeme klassischerweise zur dezentralen Koordination heterogener Agenten eingesetzt, um komplexe Aufgaben effizient zu bewältigen. Homogene Systeme – meist zentral gesteuert, fungieren als Erweiterung eines einzelnen KI-Agenten, der durch mehrere identische Sub-Agenten zu einem synchron arbeitenden „Super-Agenten“ skaliert wird. Diese Form eignet sich besonders für Szenarien, in denen Leistung, Geschwindigkeit oder Redundanz im Vordergrund stehen, während heterogene, dezentralisierte MAS vor allem bei dynamischen, adaptiven und wissensbasierten Prozessen eingesetzt werden. Inzwischen werden MAS in zahlreichen Bereichen und Branchen genutzt, um dort zur Verbesserung, Unterstützung und/oder Entwicklung bestehender (teil-)automatisierter beizutragen.

Industrie

MAS wurden früh in industriellen Anwendungen eingesetzt, insbesondere in der Fertigungssteuerung. Systeme wie YAMS (Yet Another Manufacturing System) setzen auf das Contract Net Protocol, um Produktionsaufträge effizient über verschiedene Fabriken und Fertigungslinien zu delegieren. Auch in der Prozesssteuerung kommen Agenten zur Überwachung von Energieversorgungssystemen oder Teilchenbeschleunigern zum Einsatz. Durch ihren autonomen und reaktiven Charakter können die verschiedenen Agenten komplexe Abläufe überwachen, Fehler diagnostizieren und Prozesse adaptiv optimieren [7].

Nachrichtenübermittlung und Verkehr

In (verteilten) Telekommunikationsnetzen helfen Agenten, die Interaktion neuer Funktionen (z.B. Rufweiterleitung oder Identität/Standort) automatisch zu prüfen und Konflikte zwischen Features zu lösen. Auch in Verkehrs- und Transportmanagementsystemen übernehmen Agenten die Koordination von Fahrzeugen, Carpooling-Stationen oder Verkehrsströmen, um die Effizienz zu steigern und Engpässe zu vermeiden [8].

Kommerzielle Informationssysteme

Angefangen im privaten Bereich können MAS autonom Daten filtern, sammeln und aufbereiten wie in E-Mail-Management-Systemen oder bei der Informationsaufbereitung für Nutzer aus dem Internet. Im E-Commerce oder Kundenservice übernehmen MAS bereits automatisierte Prozesse, wodurch Geschäftsabläufe effizienter und gleichzeitig Arbeitskräfte entlastet werden. So ermöglichen sie sowohl eine bessere Skalierbarkeit als auch eine gezielte Unterstützung menschlicher Entscheidungen [2].

Unterhaltung

In Computerspielen oder Virtual-Reality-Anwendungen steuern Agenten semi-autonome Charaktere oder erschaffen interaktive Welten, die über visuelles, auditives oder haptisches Feedback mit der Realität verschmelzen. Durch ihre autonome Reaktion auf Spielerinteraktionen und Veränderungen in der Umgebung erzeugen MAS realistische, dynamische Szenarien, die die Immersion erhöhen und adaptive, individualisierte Spielerlebnisse ermöglichen [5].

Gesundheitswesen

In der medizinischen Informatik unterstützen Agenten die Patientenüberwachung, analysieren Vitaldaten in Echtzeit und generieren Therapievorschläge auf Basis der Anamnese, oder weiterer relevanter Daten in Kombination mit wissenschaftlich fundierten Leitlinien. Darüber hinaus koordinieren sie Ressourcen, Termine und Patientendaten zwischen Abteilungen, pflegen Informationen im Krankenhausinformationssystem (KIS) und tragen so zu einer strukturierten und personalisierten Versorgung bei. Auch in der Telemedizin bilden Agenten das zentrale Netzwerk, wobei teils physische Akteure wie Fachärzte manuell integriert werden, um eine optimale Betreuung sicherzustellen [7].

Emergent Behaviors

Emergent Behaviors beschreibt Verhaltensmuster, die durch das Zusammenspiel vieler autonomer Agenten entstehen, ohne dass diese aus den Verhaltensregeln und Zielsetzung der einzelnen Agenten abzuleiten sind. Dabei sind Emergent Behaviors hauptsächlich in dezentralisierten Systemen zu beobachten. Trotz fehlender zentraler Steuerung und homogenen Ausgangskonditionen der Agenten entstehen komplexe, makroskopische Phänomene und heterogene Verhaltensweisen. Dabei können Emergent Behaviors durch lokale Kommunikation der Agenten oder sogar nur durch indirekte Interaktion über die Umwelt entstehen. Je nach Szenario und Einsatzgebiet von Multi-Agenten-Systemen gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Verhaltensmustern.

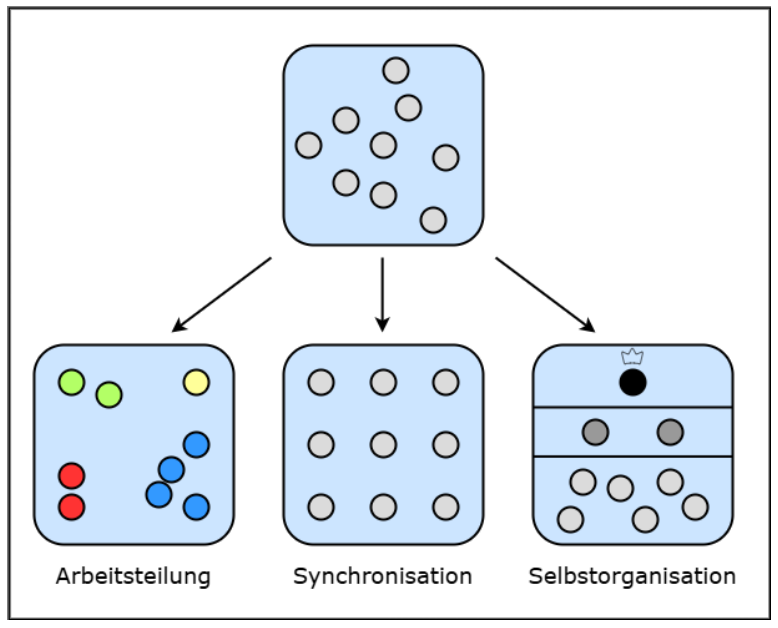

In Abbildung 1 sind drei typische Emergent Behavior dargestellt, die in Multi-Agenten-Systemen mit identischen Ausgangsparametern und Zielsetzung der Agenten entstehen können. Links ist eine Arbeitsteilung angedeutet, in der sich Agenten spezialisierte Aufgaben annehmen. Ein bekanntes Muster ist das der Synchronisationen (Mitte). Agenten synchronisieren ihr Verhalten zeitlich, räumlich oder in einer anderen Domäne. Das Muster der Synchronisation ist in häufig in biologischen Systemen zu beobachten, z.B. in der Schwarmbildung von Vögeln oder Fischen [9]. Rechts ist das Muster der Selbstorganisationen abgebildet. Hierbei entwickelt sich eine hierarchische Struktur, in der individuelle Agenten Ressourcenpriorität erhalten oder sogar andere Agenten anweisen.

MAS

Abbildung 1: Symbolische Darstellung typischer Emergent Behavior. Links: Spezialisierung und Aufgabenteilung. Mitte: (Zeitliche) Abstimmung von Verhalten. Rechts: Bildung von Hierarchien und anderen Strukturen.

Andere Beispiele für Emergent Behaviors sind Konsensbildung (Agent einigen sich auf gemeinsame Zielsetzung), Kooperation (Agenten unterstützen einander direkt) oder Normenbildung (Konventionen für Verhalten). Des Weiteren können ebenfalls Verhaltensmuster mit stark destruktiven Auswirkungen auftreten. Sind alle Agenten einzig und allein an der Maximierung einer individuellen Zielmetrik interessiert, kann es zu Kollusion kommen. Hierbei koordinieren wenige Agenten untereinander, um auf Kosten anderen Agenten den Nutzen innerhalb ihrer Gruppe zu erhöhen und reduzieren so indirekt die Qualität des Gesamtsystems [10].

Insgesamt gilt es das potenzielle Entstehen von Emergent Behaviors bei dem Design und der Implementierung von MAS zu bedenken. Zwar können diese für den Betrieb des Systems von Nutzen sein, allerdings erhöhen sie die Instabilität und können zu unvorhergesehenen Konsequenzen führen. In kritischen Bereichen, wie beispielsweise dem Gesundheitswesen oder der Verkehrssteuerung, wäre ein Operieren der Agenten unter größeren Beschränkungen oder genauer Überwachung des Systems sinnvoll, um Fehler oder Ausfälle des Systems zu vermeiden.

Grenzen, Bias & Risiken

Multi-Agenten-Systeme sind mächtige Tools für die Steuerung autonomer Systeme. Ihr Einsatz sollte allerdings gut überlegt und zielgenau geplant werden. Multi-Agenten-Systeme weisen durch ihre autonome Koordination häufig fehlende Vorhersehbarkeit und Interpretierbarkeit auf, was den Einsatz von solchen Systemen in kritischen Bereichen erschwert. Ziele und Belohnungsmechanismen der einzelnen Agenten sowie ihre Kommunikationsstruktur und Interaktionen mit der Umwelt müssen vorsichtig entworfen und getestet werden, um ungewünschte Nebeneffekte zu vermeiden. Außerdem sollten Multi-Agenten-Systeme stets transparent überwacht werden. Kleine Unstimmigkeiten können rasch über Kaskadeneffekte zu einem gänzlichen Ausfall des Systems führen. Generell gilt, dass datengetriebene Implementierungen Vorurteile aus den Daten erben könnten und auch objektive Systeme.

Quellen

[1] V. Julian and V. Botti, „Multi-Agent Systems,“ Applied Sciences, vol. 9, no. 7, p. 1402, 2019, doi: 10.3390/app9071402.

[2] Peter Stone and Manuela Veloso, „Multiagent Systems: A Survey from a Machine Learning Perspective,“ Autonomous Robotics, no. 8, 2000.

[3] D. Srinivasan, Ed. Innovations in Multi-Agent Systems and Applications – 1 (SpringerLink Bücher 310). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.

[4] S. J. Russell and P. Norvig, Artificial intelligence: A modern approach (Pearson series in artificial intelligence). Hoboken: Pearson, 2021.

[5] J. Wang et al., „Cooperative and Competitive Multi-Agent Systems: From Optimization to Games,“ IEEE/CAA J. Autom. Sinica, vol. 9, no. 5, pp. 763–783, 2022, doi: 10.1109/JAS.2022.105506.

[6] Yoav Shoham and Kevin Leyton-Brown, „Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations,“

[7] Nicholas R. Jennings, Katia Sycara, Michael Wooldridge, „A Roadmap of Agent Research and Development,“

[8] Liviu Panait and Sean Luke, „Cooperative Multi-Agent Learning: The State of the Art,“ Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, no. 11, pp. 387–434, 2005.

[9] F. Cucker and S. Smale, „Emergent Behavior in Flocks,“ IEEE Trans. Automat. Contr., vol. 52, no. 5, pp. 852–862, 2007, doi: 10.1109/TAC.2007.895842.

[10] Q. Ren et al., „When Autonomy Goes Rogue: Preparing for Risks of Multi-Agent Collusion in Social Systems,“ Jul. 2025. [Online]. Available: http://arxiv.org/pdf/2507.14660v2